ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

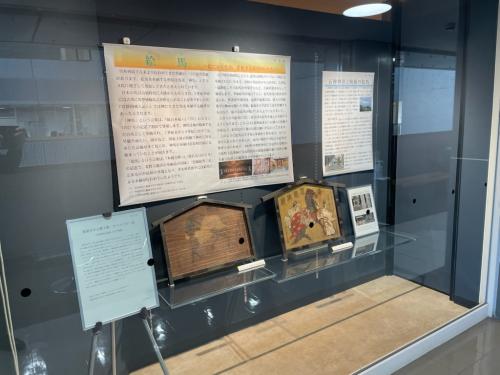

「石神神社と殿様の絵馬」の特別展示について(郷土館展示)

石神神社所蔵の絵馬を郷土館特別展示スペースにて展示しております。

石神神社と殿様の絵馬

石神神社(石神社)は吉田八幡神社(下吉田町)のすぐ北側にあります。

丸亀藩が編纂した『西讃府誌』によれば、「慶長年間(1596~1615)、神のお告げで塩飽諸島の志々島より下吉田の下所に移し祀った。その後、宝暦11年(1761)年、現地に移す。先公大量院殿の額あり、瘡を患うものが祈ると必ず霊験がある。」とされます。瘡とは傷や腫物のことで、祈願すると必ず治るという霊験から「石神」は「医師神」とも言われ、参拝者は多かったとされます。

二面の絵馬

展示している絵馬は石神神社に奉納されたものです。経年劣化で彩色や黒の剥落がありましたが、平成23年に保存修理を行い、現在は湿度管理している収蔵庫で保管しています。絵馬は墨書から、一画は寛政9(1797)年、もう一画はそれから十三年後の文化7(1810)年の奉納であることがわかり、衣を被った黒い馬が曳かれ奉納される様子が描かれています。また、願主に「源高中敬白」とありますが、この高中は丸亀藩の五代藩主京極能登守高中と伝えられます。

「懸願成就」と書かれているところを見ると、高中公が霊験ある石神神社に何かを祈願して絵師に書かせた絵馬を奉納し、それが成就されたので二画目を奉納したものと考えられます。

庶民だけではなく、京極の殿様までもが祈願し絵馬を奉納していた石神神社は、その霊験により広く民集と丸亀藩士の霊験を集め、京極家によって手厚く保護されていた様子が伺えます。

このエピソードとともに、地域の歴史を伝える貴重な資料をじっくりとご覧ください。