本文

高校生による善通寺市民参加型SDGs推進プロジェクト

善通寺市民参加型SDGs推進プロジェクト

善通寺市は、2020年9月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロとすることを目指し、市民・事業者・行政・関係団体等の各主体が一体となって地球温暖化対策に取り組んでいます。

その一環として、地球温暖化や地域問題の知識を深めてもらうため、2022年8月に市内の高校生・大学生向けワークショップ「サステナブル善通寺」を実施しました。その際、多くのグループから発案されたアイデア「善通寺市内の魅力等を情報発信する」の実現を目指すため、同年11月、市内の高校生が主体となる啓発・広報事業「チーム善通寺2050」が発足し、3年度にわたるプロジェクトを実施してきました。

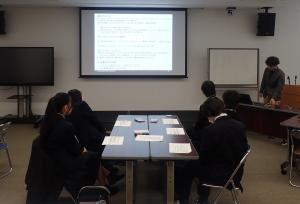

今年度は、気候変動をテーマに「高校生による気候変動ワークショップ」を企画し、市内の高等学校に通う生徒さんを対象に参加者を募集したところ、香川県立善通寺第一高等学校と尽誠学園高等学校から21名の生徒さんが応募してくれました。

今世界で起こっている地球温暖化現象、善通寺市に起きている気候変動の影響を、若い世代が正しく知ることで、環境問題を自分ごととして認識し、自らが考えた気候変動対策を市民へ広く周知することで、市民全体の行動変容を促すことを目的とし、全5回のワークショップを開催します。

ワークショップの内容は、ホームページで随時公開していきますので、高校生と一緒に市民の皆さんも地球温暖化問題を自分ごととして考え、力を合わせて取り組んでいきましょう!

※前回までのワークショップの内容は【前回までのワークショップ】で確認できます。

【前回までのワークショップ】

第5回ワークショップ (令和8年1月24日開催)

「私たちが考える気候変動対策アクション発表」

講義「未来に地球を残すために これからどうする?」

最終回となる今回は、ミッションコンプリートとして市民へ向けた脱炭素アクションの発表を目的に実施しました。

まず、講師からマイクロプラスチックによる環境への影響や健康被害、購買行動におけるSDGsとの関連性、社会を変えるための意識の持ち方などについて、他地域の事例を織り交ぜつつ講義をしていただきました。

【講義概要】

・マイクロプラスチックが発生する原因と影響

・自らの購買における選択行動が未来をつくる

・街の課題をどう解決するか、マイクロプラスチックの影響を啓発するための本質的な取組紹介

・社会を変えることと、自らの意識の持ち方の重要性

・仕事と生き方

講義をとおして、これから社会人になるまで数年となった高校生は、どんな意識を持つことが大切か、について改めて考えました。

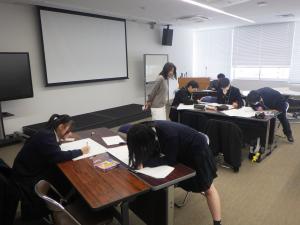

ワークショップ

「私たちが考える気候変動対策アクション」

ミッションコンプリートとしての最終ワークショップを行いました。最終的な市民へのメッセージはSNSへの投稿形式で表現し、タイトルと本文の作成を行いました。

作成にあたって、ただアクションを決定するのではなく、そのアクションを実行することでベネフィット(=実行者が受ける恩恵)も含めて考えました。

高校生は、これまでのワークショップで得た知識や、個人やグループで考えてきたことを踏まえ、それぞれの視点からメッセージを作成しました。メッセージを作成することで、日々の生活から感じている問題点を見直すきっかけにもなりました。

プロジェクトミッション

「私たちが考える気候変動対策アクション発表」

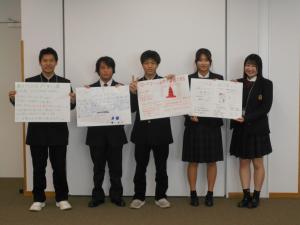

全5回のワークショップで学んだ、気候変動の基礎知識、市内で実際に起きている温暖化の影響、世代や企業、自治体別にどういったアクションが求められているか、といった背景を踏まえつつ、提案するアクションの検討を重ね、高校生ならではの視点で最終メッセージを決定しました。

最後に、半年間の高校生の活動を労い、今後も地域の気候変動に目を向け、自覚をもって行動されるよう期待を込めた言葉とともに「善通寺ゼロカーボンシティSDGsアンバサダー認定証」を授与しました。

最終回で高校生から提案されたメッセージは、半年間の活動成果とともに市役所ロビーで展示します。

展示期間は追ってお知らせいたします。

第1回ワークショップ開催報告 [PDFファイル/311KB]

第2回ワークショップ開催報告 [PDFファイル/217KB]